義母の葬儀については以前にこちらのページで書いたが、今日は納骨の記録。(2,200文字)

2020年4月4日に老衰で亡くなった義母の葬儀は4月30日で、納骨は6月18日だった。すべてがゆっくり余裕をもって進められていく。

納骨は、あらかじめ掘られて準備されている墓穴に遺骨の入った壺を誰の立会いもなく遺族だけで納める、ただそれだけの儀式で平服でよかった。

以下、所要時間1時間足らずの納骨の詳細を書いたが、書いている途中で教えてもらったフランスの納骨事情、「自宅の庭で、愛犬といっしょに。」というのにはびっくりした。

Contents

葬儀後から納骨日まで

葬儀の日まで病院の冷凍室に安置されて、葬儀の日に教会まで棺で運ばれた遺体は、葬儀後、同じ霊柩車に火葬場まで運ばれて後日火葬される。遺族の立会いはなく、いつ火葬されたのかもわからない。遺灰も、納骨日まで火葬場で保管されていて、当日まで骨壺を見ることもなかったし、最後まで壺の中の遺灰を見ることもなかった。

納骨は、通常葬儀から1ヶ月以内に行われるものだが、コロナの影響で遅れた。日本の四十九日のように、目安となる期間もとくにないようで、葬儀の日取りが適当に決められたように、納骨日も教会とこちらの都合で適当に決められた。

骨壺は教会の中に安置されていた

約束の時間に教会に行くと、係の人が、骨壺まで案内だけしてくれて去って行った。下の写真、白いのが骨壺。金のプレートに故人の名前が刻印されている。

骨壺を抱えて墓穴に移動して納骨する

教会の中、遺族だけでしばらく骨壺の前に座り、心の準備が整ったところで骨壺を抱えて墓穴に向かう。係の人からはなんの指示もなく、すべてが遺族のペースで進む。

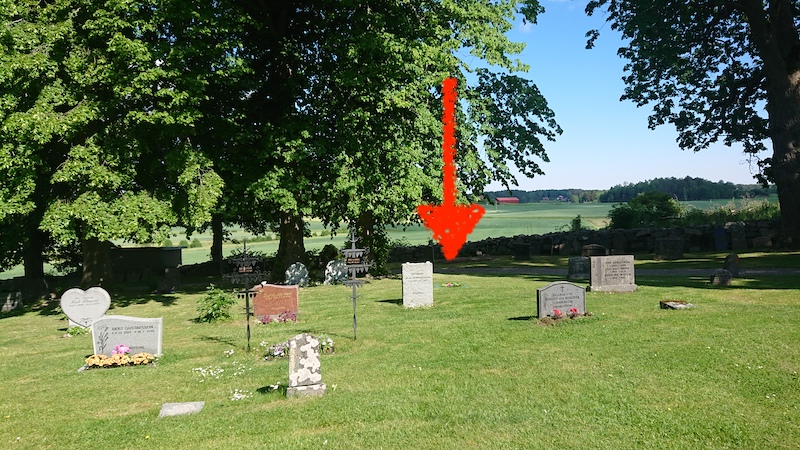

下の写真、赤い矢印の先が、義母のスペース。見晴らしのよい木陰の特等席。義母は、何年も前に知人とここに散歩に来たとき、この辺りが(埋葬されるのに)いいなと言っていたそうだ。

下の写真は、芝生の中の、蓋のかぶせてある墓穴。

蓋を開けると、穴の底にも同じ木(スウェーデン語でThujaというヒノキ科の針葉樹)の小枝が敷き詰められていた。紐のついた骨壺をぶらさげて穴の中に納める。同居人は「お母さん、小さくて軽くなったな。」とつぶやいていた。

骨壺を納めたあとまた蓋をして、あとは係の人にお礼を言って帰るだけ。

これもなんの決まりもないが、わたしたちは家の庭に咲いていた花を摘んで供えた。

義母の墓穴から見た村の小さな教会。義母は熱心なクリスチャンだった。

スウェーデンは自宅の庭に納骨できないが、フランスはできる。

この教会の近くにあるわたしたちが森の家と呼んでいる家は、同居人が生まれた50数年前に義母がドイツの親の遺産で買ったもので、義母はこの家をこよなく愛していた。一切手入れもしないで放置しているだけなのに、庭には毎年大輪の花が綺麗に咲く。ストックホルムに住んでいた義母は物欲は皆無でどんなプレゼントも喜ばない人だったが、わたしたちがこの庭からストックホルムに持ち帰って届けた花や果物には、いつも目を輝かせて大喜びしていた。

フランスにいる友人は、ご主人の遺骨を、近くの山に自分で撒いた残りを、自分の庭の愛犬を埋めた隣に埋葬し、ただ出身地のスイスの州の旗を立てているだけです。 まるで、私が子供の頃、飼っていた小動物のお墓を庭に作ったみたいに。

フランスの古城に住む別の知人も、ご主人の遺骨を庭に埋葬し、自分が作った彫刻を置いていました。

義母も、死後、この庭に埋めてもらうのを望んだこともあるそうだが、スウェーデンではそれは違法で、唯一の抜け道は、新しく自分の宗教を興すことだそうだ。

ドイツ人の義母はスウェーデンで永遠の眠りについた

95歳の大往生だった義母は、心臓発作で救急車で病院に運ばれたことのある20年前ぐらいから時々遺書めいたメモを書き残していた。最初の何通かは、自分が死んだら、故郷のドイツに埋めてほしいと書いてあったそうだ。終戦後、ひとりでスウェーデンに移り住んだのは30代の頃だから、移住後40年経っても、そんな風に思っていたということになる。

80歳を過ぎてから、どういう心境の変化があったのか義母はその箇所を大きなXで消して、「どこでもいい。あなたに任せます。」と遺志を変えた。生涯、結婚することも新しいパートナーを持つこともなく、シングルマザーとして子ひとりのためだけに生きた人だった。

■関連ページ

「スウェーデン、義母の葬儀日誌━コロナの中で」

「墓じまい、父の終活」