電子書籍か紙の本かをめぐる3人の意見。老眼談義も。(3,500文字)

休暇中で読書ざんまいの夏を過ごしている。別のところに書いた話を受けてケゾえもんとハイジが寄稿してくれたので紹介したいのだが、まずホクオが別のところで書いた話から。(そちらをすでに読まれた方は飛ばしてください。)

ホクオ:「電子書籍より紙の本がいい理由探し」

休暇先に本を持ってくるのは重くて大変なので、こういうときは電子書籍が便利だと思う。積ん読本が無数にあるし、そのとき何を読みたい気分になるかわからないので、あれもこれもと詰めているうちに、すごい量になってしまう。電子書籍は文字のサイズが変えられるので老眼にも嬉しい。紙の本の良さもありそうだが、考えても出てこないし、・・・と思ってググってみたら、求めていた格好の記事を見つけた。「紙の本は脳本来の特性に適っており、電子書籍ではまだまだ肩代わりできない。」ということで、言語脳科学者による以下のような説明があった。

●【電子書籍との比較ではないが】脳を創るためには、「適度に少ない情報の入力」が必要。映像>音声>文字のみの順で情報量が少なく、少ないほど脳は想像力を駆使するため活性化される。

●紙の本で読書をする場合、脳は単に書かれている内容だけを読み取っているわけではなく、例えば、本の厚みや質感や装丁、本文のレイアウト、書体、この本は初版かそうではないのか、という本の内容とは直接関係のない様々な情報を無意識のうちに記憶する。また紙の本では視覚的・触覚的に全体のどのあたりを読んでいるかを把握しながら読む量的な感覚も電子書籍では難しく、ページをめくるという感覚自体も、全く異質なものになる。

●脳には「複雑を好む」という不思議な特質があり、脳の働きを軽視した安易な単純化は、伝統的な出版文化と逆行することにもなる。

例:『坊つちやん』では、夏目漱石は「子供」と「小供」を明確に使い分けており、「子供」は親に対しての子、「小供」は小さかった時分という意味。漱石がどういう意図でこの言葉を使い分けたのかを想像してみながら読み取ることは、私たちの脳を育てることと無関係ではない。

★詳しくは、キャッチフレーズ「人間学を探究して四十三年」の到知出版社(ちち出版社というネーミングも印象的。)の記事本文参照。

「脳は紙の本でこそ鍛えられる。言語脳科学で明らかになった読書の知られざる効能」

ケゾえもん:「私は紙の本派」

(文=ケゾえもん)

電子書籍に紙の本より良い点があることは認めるんですが、私にとって紙の本の優位は明らかなんですね。

電子書籍で一番いけないのはランダムアクセスができないということだ。と言うと「なんで?」と思う

人がいると思うのだが、紙の本を幼少期より使い続けた経験と技術により、紙の本では探したい部分をぱらぱらやってすぐ目的箇所を見つけることができるのだ。電子書籍ではそうはいかない。

ぱらぱらでなくスクロールさせたり、文字列検索して当該箇所を探さないといけない。もう検索の能率が何十倍も違う。

私は本は寝ながら読むという悪癖を身に着けたおかげで電子書籍は重すぎる。腕が疲れる。アイパッドはもちろんのことキンドルでも重い。従って私が好むのは紙の本の中でもハードカバーではなく文庫本で、測ったことはないがキンドルよりずっと軽いのではないか。

さらに前述したことに関連するが、文庫本では寝ながら読んでそのままの態勢で指を器用に使うことでぱらぱら検索ができる。

電子書籍だと本体を左手でぐわしと掴み、右手でスクロールまたは文字列入力しないといけない。紙の優位性はあきらか。

さらに紙の本は電力を使わないし、それに伴うメカニズムもない。電池消耗を含む故障が紙の本に比べて電子書籍では100倍以上多いのではないか。紙の本の故障と言えば、破れる、背表紙がほどける?まあそんなに頻度はないでしょう?

紙の本は確かに拡大縮小ができないが、細かいところが見えないなら老眼鏡を使えばよろしい。どうも老眼になった人はぶつぶつ文句を言い過ぎる。老眼鏡を使えばそれで問題解決なんだから。

テレビ番組(世界まる見えかなんか)で見たがアフリカかどこかの原住民は視力が遠くを見るのに適した状態に進化していて、従って老眼がひどい。

年取ると近くのものは、ほとんど何も見えなくなってしまう。

人々はそれが運命だとあきらめていた。ところがボランティアが大量の老眼鏡をプレゼントした。一転くっきりはっきりなんでも見える。とても喜んだ。

老眼鏡はすばらしいものだからもっと使いましょうと言うことだ。

(※マジカルアイの話は、ここに書いた。)

ちなみに私は、年のわりには老眼ひどくないが、寝ながらものを読む体勢だと理由はわからないが老眼ひどくなる。寝ながら本を読むときは老眼鏡は必須なのだ。

それから紙の本は100年後でも読めることがほぼ保証されている。

アイパッド、キンドルが100年後読める保証があるかと言えば、それはない。それはないのだ。

(2021/7/22 ケゾえもん 記)

ハイジ:「Kindleは海外在住者の救世主」

(文=ハイジ)

Kindleか紙の本か、これに関しては、海外に住む日本人にとっては、どちらがいいという論点ではなく、

Kindleは救いの神様です!

インターネットがある今は別として、私がこちらに来た頃、海外に住んで一番飢えていたのは、日本語の「言葉」や「本」でした。

ジャンルや好みが違う本でも、人から借りて読んでいましたよ。(回し読みしていた。)

こちらの友人たちとも、ジュネーブの日本食料品店(当時はチューリヒになかった。)などで郵送で送ってもらった品物が日本の古新聞で包んであると、「それを広げて広告まで読んだよね!という話をします。

当時、チューリッヒの街に出かけたときには、“奮発”して6フラン出して国際版の朝日新聞を買って、帰りの列車の中で隈なく読むのが楽しみだったり、チューリヒ大学日本学部の図書館のメンバーになりよく本を借りていました。

それに比べて、今は、たった1秒クリックしてその場で本が読めるなんて、夢のようです。

おまけにKindleでは、古い日本文学は著作権がなくなって無料で読めるし。

近々、日本から持ってきた88冊ある日本文学全集は、チューリヒ大学の日本学部に寄付することにしました。

でも、私も紙の本にも未練たらたらで、大事にしたい本は紙の本を買います。

紙の本では段落の美しさもありますが、Kindleだと段落があっても、自由に字を拡大できて見た目のレイアウトが変わってしまいます。

といっても、私が大事にしたい本は、もともとKindleにはないことも多いですが。

それに何といっても旅行にはKindleが抜群に便利。

ハンブルグからNYまでクルーズした時は、五木寛之の「親鸞」6巻をKindleで読破しました。

でも、紙の本で読むより頭に残らない気はします。不思議です。(年のせいか、Kindleのせいか?)

Amazonも今は海外に送ってくれますが、それでもわたしたちには紙の本はすぐには手に入りにくいし、今でも溢れるほどの本があり、この年でこれ以上増やしたくないのも本音です。

ハイジ:老眼談義

さて、老眼のことですが、どちらがいいか分かりませんが、私の夫もホクオさん同様、長く老眼鏡を使わず、今も夜読書するときだけ強度1.5を使用しています。(因みに私は2.5か3.0です。というか遠中近両用メガネを使用。)

以前、眼科医からは、老眼鏡を使う方が目の為にいいと言われましたが。

夫も「見えている」と言い張りますが、本当に見えているのやら。

因みに、私の母は、3年ぐらい前の85か6歳のとき白内障の手術をしたのですが、2週間とても落ち込んでいました。

「自分の顔が、皺とシミだらけでショックを受けた」と!

でも、その手術のおかげで、母は今では裸眼です。(以前は老眼鏡をかけていたが、白内障でよく見えなかった。)

それにしても、ああ、本人は見えていなかったんだと!? ハハハ?

(夫にもメガネかけて自分の現実を見てほしいです!??)

前期高齢者の私より一回り若いホクオさんですが、老眼鏡をかけて自分の顔を鏡で見たらびっくりするかもしれませんよ。

私なんて、自分の顔が詳細な世界地図みたいです〜❗️ ??

(2021/7/22 ハイジ 記)

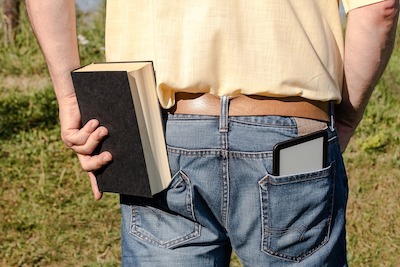

※冒頭のアイキャッチ画像は、ホクオが読書をしている庭