「神は存在するか? その13」

(ケゾえもん 2023.9.4. 記)

ダーウィンは進化論を考えたときに、目のはじまりが説明できずに悩んだそうだ。目が適者生存で威力を発揮するのは見えるからだ。見えるか見えないかどちらかで途中はない。ではどうやって目という複雑なものができあがったのだろうというのだ。

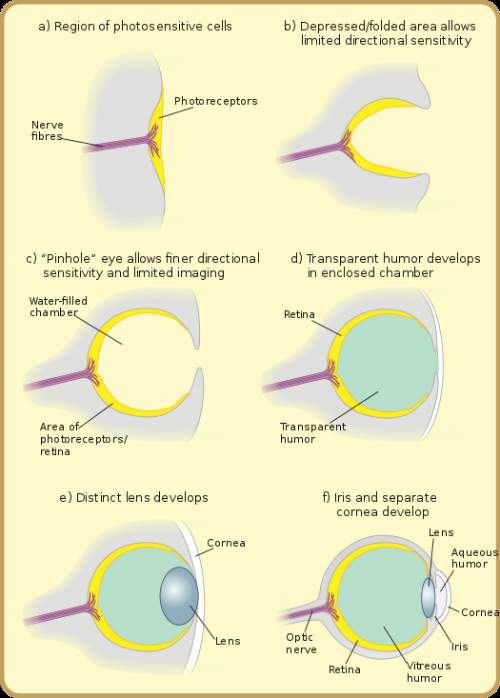

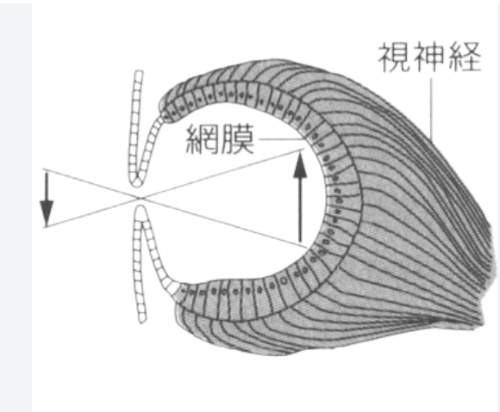

ところが何のことはない、ニルソンとベルゲルの研究によれば生物に光を感じる単純な器官ができた場合、それが水晶体を有した、いわゆるレンズ眼に進化するのに控え目に一世代あたりの変化率を0.005%に設定して計算すると50万年しか、かからないという。もちろん実像をはっきり見ることができるのと実像ははっきりは見えないでは生存能力に大きな差が生まれるが、途中の段階でも能力がアップできれば生存には有利に働く。言い換えれば目の進化は進化論で説明できることがわかったということだ。

目はカンブリア紀の三葉虫の一つの種が初めて獲得した。それまで目が現れなかったのは目そのものだけでなく目からの信号を送る神経、その画像を処理する脳があるレベルまで進化する必要があったということらしい。それよりなにより誰かが目を持った以上、目がないと生きていけなくなったという事情があったらしい。とにかく誰かが目を持ったらどいつもこいつも目を持ち出した。

ダーウィンの間違いは、目は「見える」「見えない」の二者択一なので途中がないと思ってしまったことだ。あなたが火星探査ロボットを操縦していてカメラが壊れたとする。明暗しかわからない。それでも砂嵐が発生しているかどうかとか大きい岩が目の前にありそうとか、なんらかの有用性があるだろう。

オウムガイの目はレンズが無く、ピンホール眼なのでぼやけた像しか見えない。それでも見えないよりよっぽどましな筈だ。つまり目には進化の途中があってぜんぜんおかしくないのだ。

ところがコンピューターはそうではない。コンピューターってやつは、ちょっとでも故障すると、ものの役にたたなくなるのである。故障して性能が悪くなるけどまあまあ使えるという中間は金輪際ない。それは徹底して理詰めの機械だからだ。ノートパソコンなら明かりに使えると言うかもしれないけれど、それは屁理屈だ。デスクトップならただの箱だ。コンピューターこそ「使える」「使えない」の二者択一なのだ。あなただってちょっとしたことでがんとして動こうとしないコンピューターとお付き合いした経験があるだろう。コンピューターとはデーター処理の機械だ。DNAはコンピューターにすごく似ている。そのDNAが徐々に進化したとはとてもとても考え難いのだ。DNAのシステムは進化の途中段階では生物にとって重荷でしかない筈だ。進化途中のDNAというのは壊れたコンピューターと同じで何の役にも立たない筈なのだ。つまり最初から突然完璧なDNAが出現しないといけないという不思議だ。

余談だがコンピューターと言えば生物には脳というコンピューターがあると連想する人がいるかもしれないが脳の働きは実はぜんぜんわかっていない。そして調べれば調べるほどそれはコンピューターらしくない。曖昧な状況を許容するのだ。一方DNAはどこからみても立派なコンピューターだ。

科学者たちはDNAが2重らせんのダブルの状態で発生したか、シングルの形で発生したかという段階で議論して止まっている。考えられないのだ。想定できないのだ。シングル説は生物が繁殖することを説明できないし、ダブル説はどうしていきなりダブルで登場するか説明できない。

ケゾえもん

続く

※アイキャッチ画像の出典はこちら。